Ziele und Strategien

Ziel geschlechtersensibler Bildung ist die Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter und der selbstbestimmten Lebensgestaltung unabhängig von geschlechterbezogenen Erwartungen.

Dabei lassen sich zwei Zieldimensionen unterscheiden, die sich überschneiden und in wechselseitiger Beziehung zueinanderstehen:

Erstens kommt geschlechtersensible Bildung darin zum Ausdruck, dass alle Kinder und Jugendlichen ihre individuellen Potenziale bestmöglich entfalten können. Ein zweites zentrales Ziel geschlechtersensibler Bildung besteht darin, dass die Lernenden eine Werthaltung der Gleichberechtigung der Geschlechter und einer selbstbestimmten Lebensgestaltung entwickeln bzw. festigen. Hierzu gehört die Akzeptanz vielfältiger Lebensentwürfe auch jenseits von geschlechterbezogenen Erwartungen.

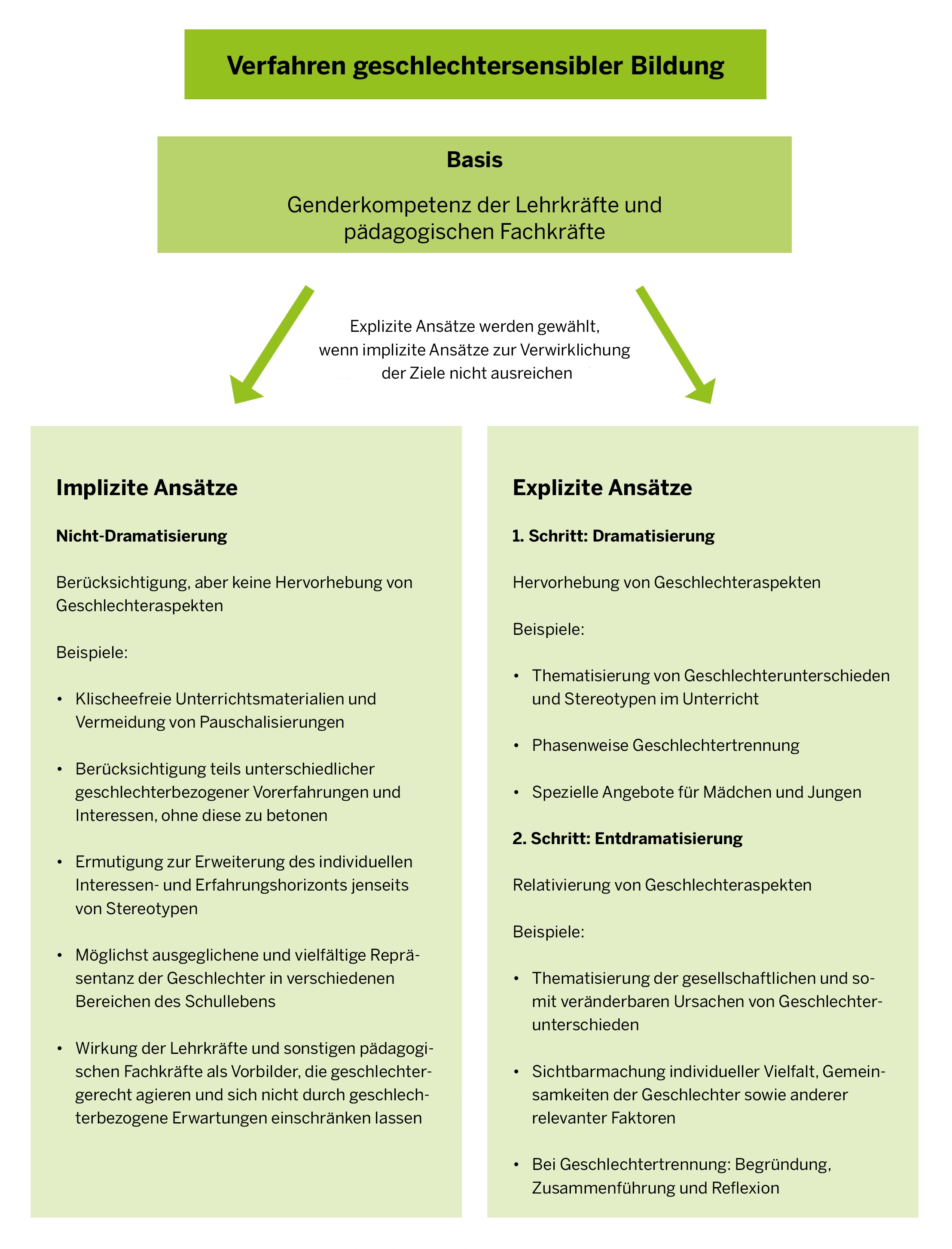

Es gibt kein allgemeingültiges Patentrezept geschlechtersensibler Bildung, vielmehr sind verschiedene Vorgehensweisen und Strategien einsetzbar. Lehrkräfte und weitere pädagogische Fachkräfte brauchen professionsbezogene Genderkompetenz, um Vorgehensweisen mit Blick auf die konkreten Lerngruppen und Individuen sinnvoll auszuwählen und gegebenenfalls zu adaptieren und zu kombinieren. Es gibt:

1. Implizite Ansätze: Geschlechterunterschiede werden nicht ausdrücklich thematisiert...

2. Explizite Ansätze: Die Kateorie Geschlecht wird bewusst hervorgehoben...

Publikationen

- Veröffentlichung "Pädagogische Orientierung für eine geschlechtersensible Bildung in Schulen in Nordrhein-Westfalen" (PDF, 1,34 MB)

- Newsletter Gleichstellung in Schule und ZfsL vom Ministerium für Schule und Bildung NRW

Im Kontext

Ansprechpartnerin:

Ilke Glockentöger

E-Mail 02921/683-3022

In der QUA-LiS arbeitet eine Kommission mit Lehrkräften aus NRW zu geschlechtersensibler Bildung in der Schule. Bei Interesse an einer Mitarbeit melden Sie sich bitte bei Ilke Glockentöger.